海のネイチャーポジティブを目指して

7月25日のオフサイト・イベント(@東京大手町)「海のネイチャーポジティブ シンポジウム」は無事に終了いたしました。約100名の方にご参加いただき、最後の総合討論も盛況のうちに終えることができました。

ご共催いただいた、一般社団法人ブルーオーシャン・イニシアチブ、ご協力・後援いただいた、WWFジャパン(公益財団法人 世界自然保護基金ジャパン)、国際自然保護連合日本委員会、日本自然保護協会には、心から感謝申し上げます。

シンポジウムのモチベーション

海の生物多様性と生態系サービスは、海洋国・日本に暮らす私たちの社会経済を支える自然資本です。そして、海を取り巻く状況は、気候変動や海洋生物多様性の劣化などの課題が山積しています。

一方、海の自然環境情報は様々集積されてきており、海洋ビッグデータに基づいた自然資本の保全・利用が有望です。このような観点から、シンク・ネイチャーでは、海洋のマクロ生態学と海洋空間計画に関する分析を継続してきました。

そこで、今回のシンポジウムは、海の自然資本の「見える化」の最前線を報告し、海を取り巻く課題を科学的アプローチで解決する道筋を議論し、気候・自然ネクサスを志向した海のネイチャーポジティブ・アクションの実装を、参加者の皆様と共に考える場として、開催しました。

シンポジウムにおける各スピーカーの講演内容の概要を紹介します。

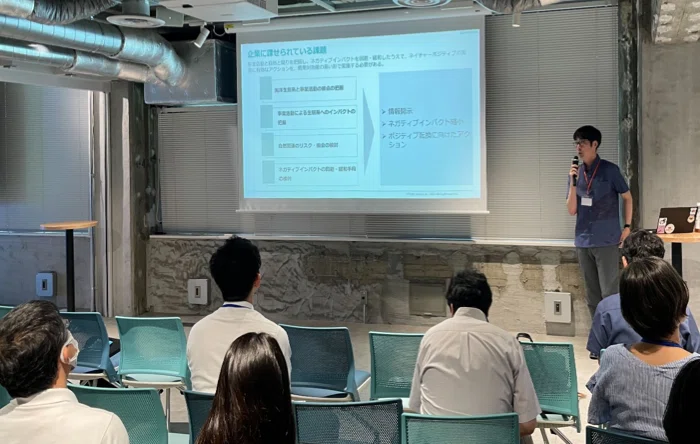

海洋関連企業のTCFD&TNFD対応について

海のネイチャーポジティブを推進するために、舛田氏(シンク・ネイチャー)は、海洋関連企業のTCFD・TNFD(気候・自然関連リスクに関する情報開示の枠組み)への対応について問題を提起しました。海洋セクター向けのガイダンスも整い、情報開示に取り組む企業も増えているものの、そこには大きな壁があると言います。それは、「事業エリアのどこが自然資本観点で重要なのか?」を把握するための定量的な分析が脆弱で、実際のアクションに向かうことができず「情報開示のための開示に止まらざるを得ない」というジレンマです。

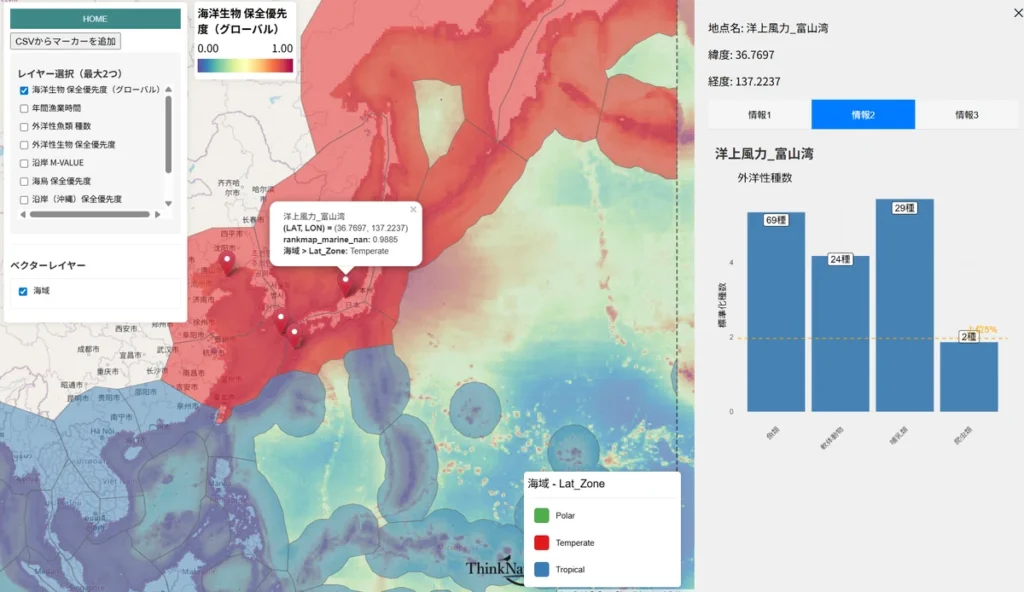

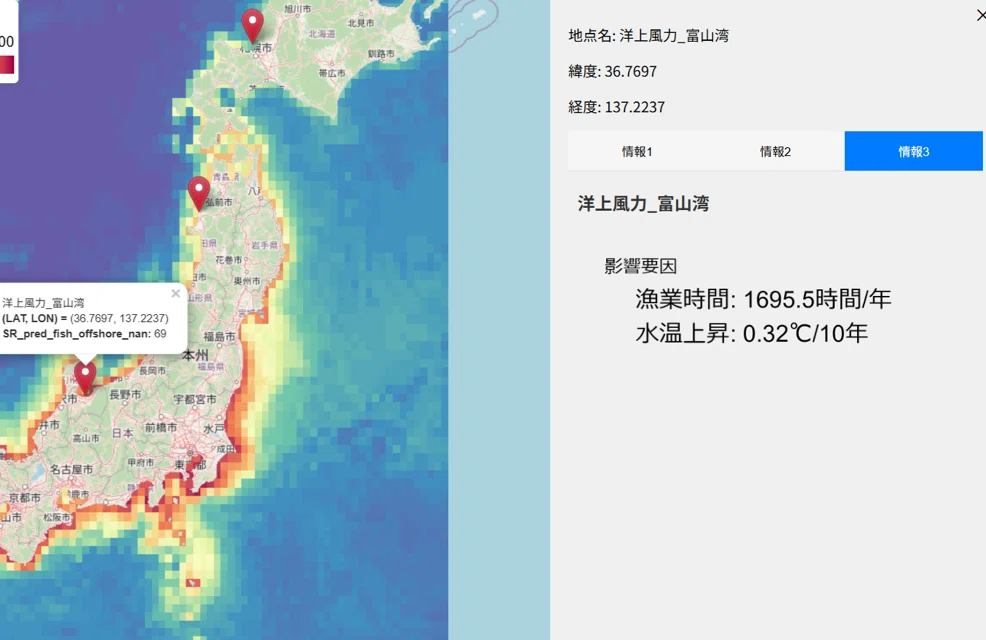

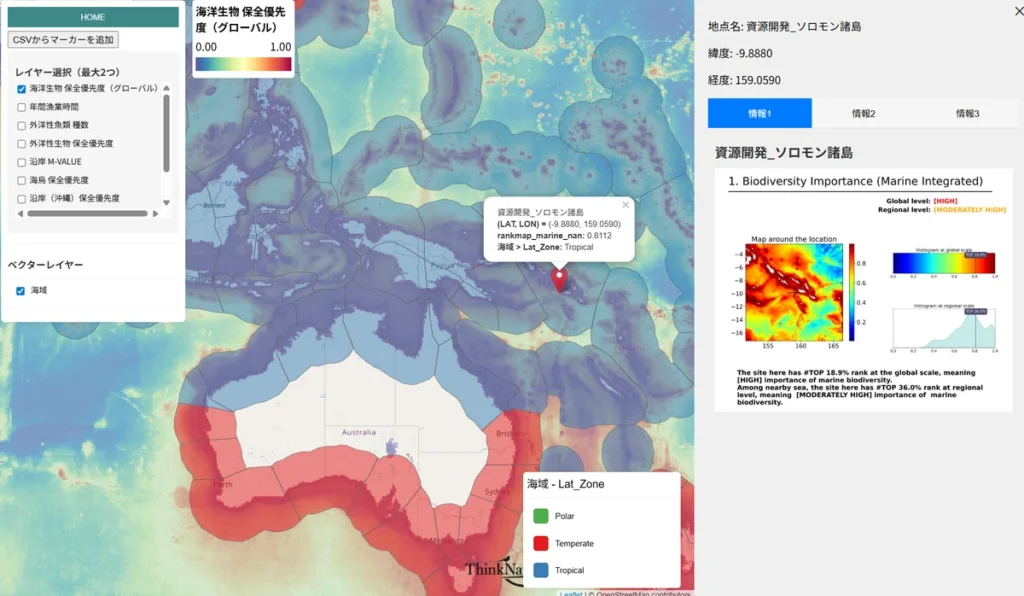

この課題に対し、自然資本ビッグデータと企業活動のロケーション情報を重ね合わせ、海洋自然関連リスクを「見える化」し、企業のネイチャーポジティブ・アクションを後押しするアプローチを紹介していました。

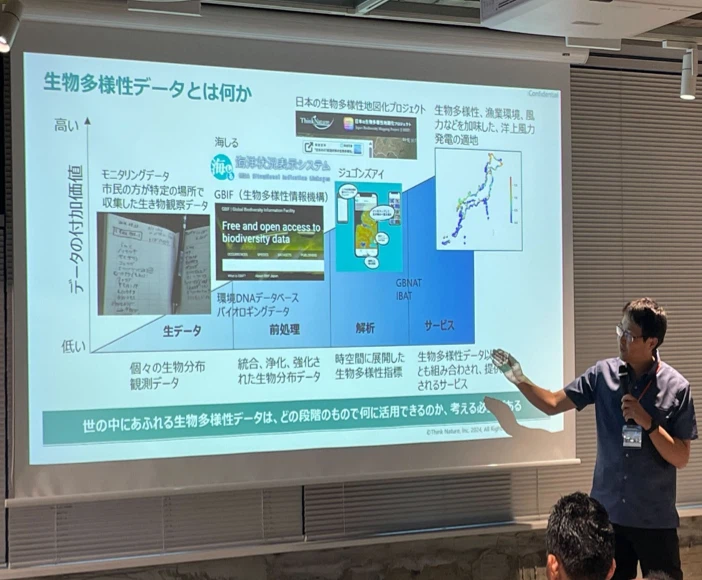

海の生物多様性可視化の最前線

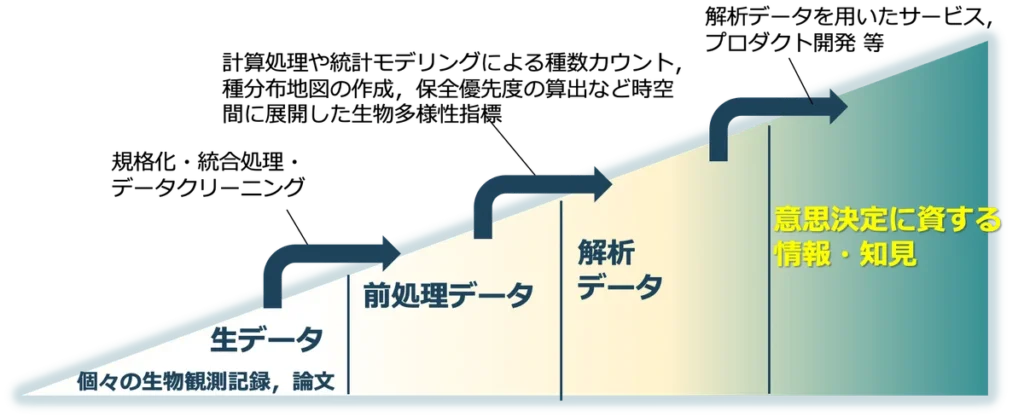

そもそも企業の意思決定の土台となる自然資本データは、どのように作られ、その信頼性はどう担保されているのでしょうか。この点について、塩野氏(シンク・ネイチャー)が道筋を示してくれました。

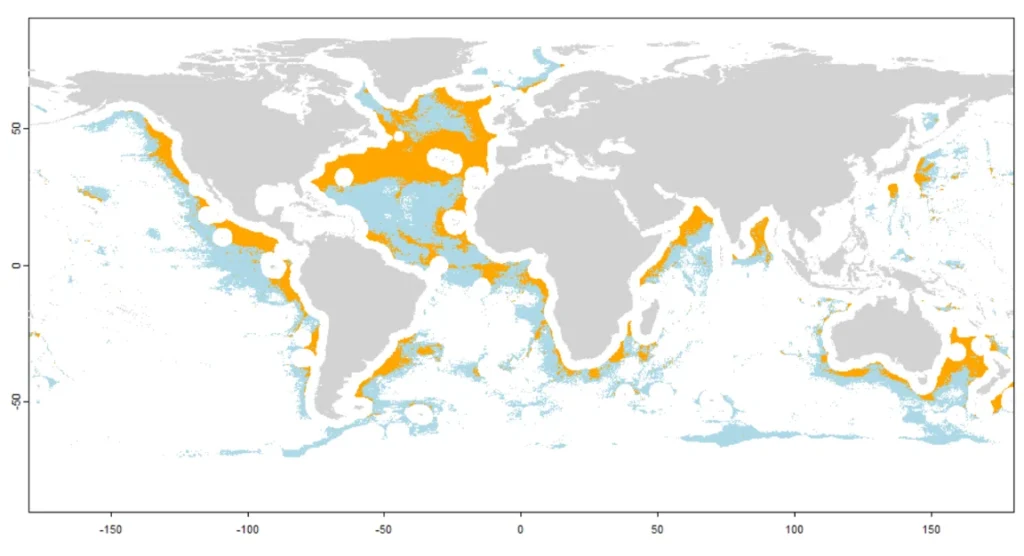

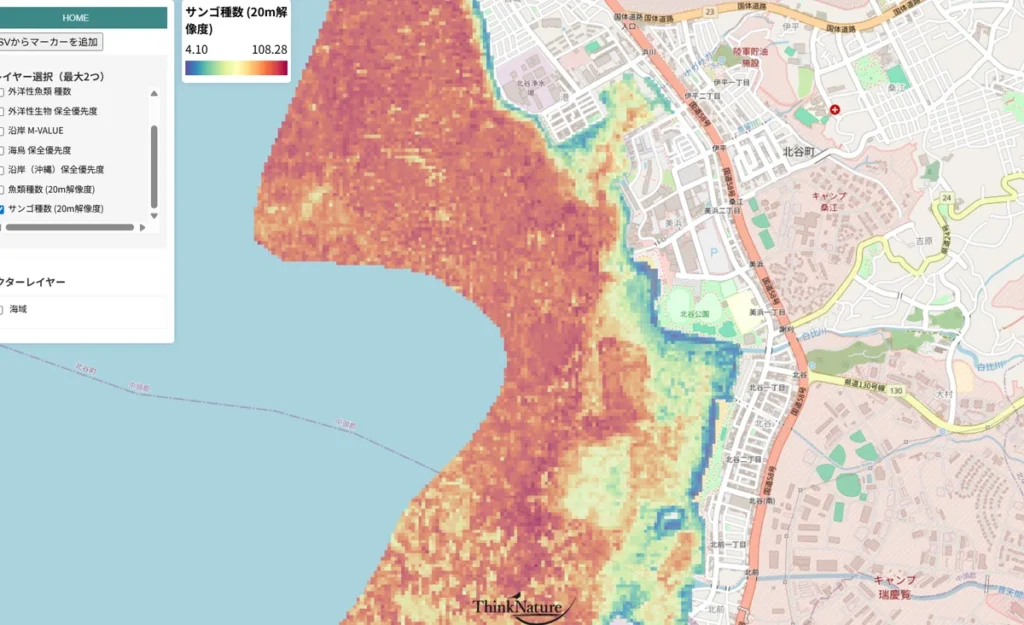

シンク・ネイチャーでは、生物多様性や生態系サービスの時空間分布を、統計モデルとAIを用いて高い精度で可視化しています。例えば、膨大な生物観測データと海洋環境データ(水温、水深など)を統合することで、生物種の生息適地を推定するのです。

このアプローチにより、海野自然資本の分布を「時空間上の面」として描き出すことが可能になるのです。

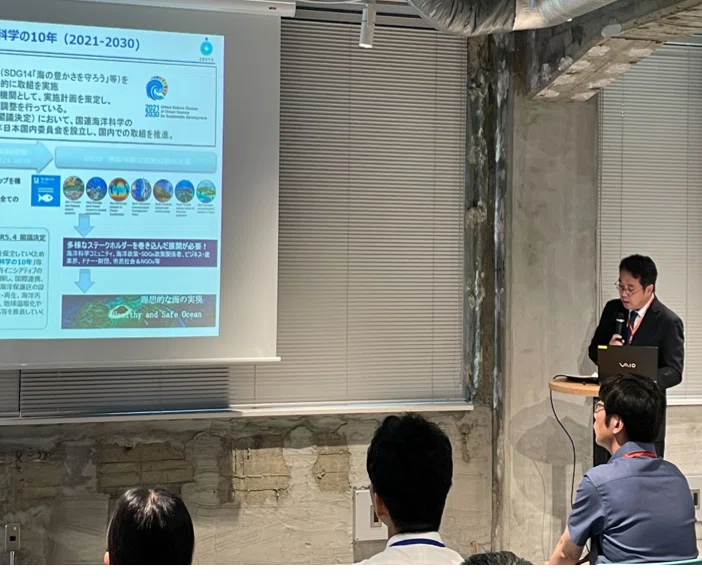

持続可能な開発のための国連海洋科学の10年に関する取り組み

では、海の豊かさの劣化に対して、国際社会や国はどのように向き合っているのでしょうか。三宅氏(文部科学省)は、「持続可能な開発のための国連海洋科学の10年(Ocean Decade)」における、日本の取り組みを紹介し、日本が特に強みとする海洋環境の科学的な調査や、防災の知見などを活かし、国際社会の中で重要な役割を担っていることを講演されました。

海洋生態系の保全と利用に関する海洋空間計画

ここまで読み進められた皆さんなら、「データから課題解決につながる『知見(インテリジェンス)』を引き出すには、どうしたらいいのだろう」と疑問に思われたかもしれません。

この問いに対するソリューションを、具体的な手法と共に示してくれたのが、楠本氏(九州大学、シンク・ネイチャー)です。

楠本氏が紹介した「海の空間計画」の核心は、自然資本データ(持続的に利用しうる海洋資産)と、社会的・経済的データ(人間の活動やコスト等)を、同じ地図上で重ね合わせ、統合的に分析・評価する点にあります。

これにより、単に「海洋生物多様性が豊かな場所」を特定するだけでなく、「最小限のコストで、最大限の保全効果が得られる場所はどこか?」といった、海洋自然資本の保全と利用のトレードオフを克服するための問いに答えることが可能になります。まさに「自然と共生する社会」を実装する科学的アプローチが、自然資本の空間計画分析なのです。

国家管轄権外区域の生物多様性と公海・深海底の環境保全

私たちが「海」と聞いて思い浮かべるのは、身近な沿岸の風景かもしれません。しかし、海の恵みは国家の管轄が及ばない公海や深海からもたらされる部分も大きいと、五十里氏(琉球大学、シンク・ネイチャー)は強調しました。特に、陸上の資源開発が課題を抱える中、カーボンニュートラル達成に不可欠な鉱物資源などが眠る「深海」に、大きな注目が集まっているのです。

こうした背景から、国際社会は「BBNJ(国家管轄権外区域の生物多様性)協定」という新たなルールを定め、公海や深海の持続可能な利用を目指しています。この動きを捉え、シンク・ネイチャーでは、海底資源データと深海生物の分布データを地図上で重ね合わせることで、豊かな自然を損なわずに資源を利活用する道筋を示すデータ整備を進めています。

海洋プラスチック汚染に関する国内外の動向

続いて、中山氏(環境省)が警鐘を鳴らしたのは、2050年には海のプラスチックが魚の量を超えると予測される「海洋プラスチック汚染」です。

この問題は気候変動などとも絡み合う地球規模の危機であり、製品の設計から廃棄まで「ライフサイクル全体」での対策が不可欠だと指摘しています。

現在、日本は、国連で進むプラスチック条約交渉を主導する一方、海洋マイクロプラスチックの観測手法の標準化の分野で世界をリードするなど、日本の多角的な貢献が紹介されました。

ブルーエコノミーとデータ活用

最後に、小宮氏(ブルーオーシャンイニシアティブ)が、誰のものでもない「共有地(コモンズ)」である海を守るための視点として、公益性と事業性を両立した取り組みの必要性を示しました。

それは、国際条約や個人の努力だけでなく、民間企業が連携し、「海を守ること」を「ビジネスチャンス」に変えるインセンティブ(動機付け)を社会に実装することです。

同氏のブルーオーシャンイニシアティブは、まさに社会を変える「テコ」として機能することを目指しています。特に海洋データのDXは、単なるデジタル化に留まらず、新たな産業価値を生み出す源泉として、その重要性が強調されました。

総合討論では、「海洋データの共有と利活用」に関して、小宮氏が示した「問い」を皮切りに議論が繰り広げられました。

➢ どのようなデータ種別の整備が、必要なのか

➢ どのようにして、誰が、データを集めるのか

➢ どのようにして、誰が、データをアップデートし続けるのか

➢ どのようにして、誰が、データの妥当性を検証するのか

➢ 集めたデータを、誰が処理するのか、どこに保存するのか

➢ 集めたデータを、何にどう活用し、何の役に立てるのか

➢ これらを実施するには、誰がコストを負担するのか、マネタイズするのか

➢ どのようにして、誰が、データを集めるのか

※BOI 「海洋データの共有と利活用」分科会に向けた「問い」

そして、シンク・ネイチャーで開発しつつある「海洋空間計画に関するインテリジェンス基盤システム」を紹介し、科学的インテリジェンスに基づいた対話や意思決定のあり方を議論しました。

まとめ

海を取り巻く社会課題が科学の力で未来への「機会」に変わる、そんな希望を感じさせる時間でした。本シンポジウムで提示した未来への羅針盤を、改めてまとめてみました。

- 海洋科学で集積された基礎データおよび、海を取り巻く社会経済情報の統合分析によって、事業上の意思決定に資する「インテリジェンス」を抽出し、海洋の「保全と利用」という二項対立に解をもたらすことができる。

- 海洋ビッグデータとAIや最適化分析を駆使することで、保全すべき重要海域や、事業活動で配慮すべき海域を様々な空間スケールで特定でき、海に関わるステークホルダーの要望を調整し、海がもたらす多面的な恩恵を全体最適・最大化しうるネイチャーポジティブ・アクションが実現できる。

- 海洋と企業活動の接点、海洋自然資本に対する企業活動の依存や影響の定量・可視化から、気候変動に適応した事業レジリエンスの強化といった「攻め」のネイチャーポジティブ・アクションが実装できる。

- 科学で集積された情報を、行政やビジネスのニーズに対してプロダクトマーケットフィットすることで、地球規模の課題解決に不可欠な「インテリジェンス基盤」が創出される。